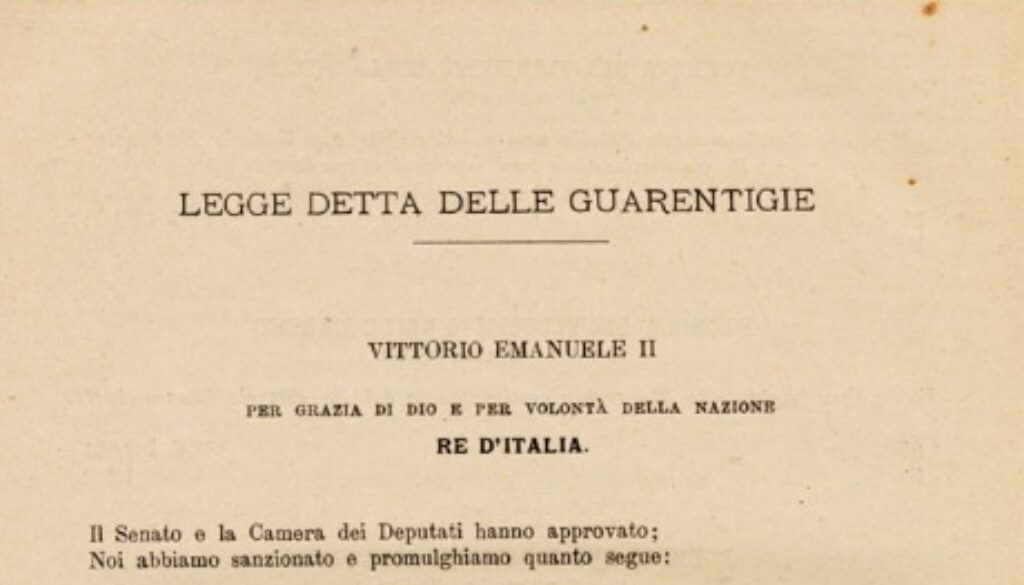

Era il 13 maggio 1871 quando il Regno d’Italia approvò la legge delle guarentigie, provvedimento unilaterale con il quale il governo volle regolare i rapporti con Santa Sede in seguito alla breccia di Porta Pia. Atto unilaterale perché all’epoca tra le due parti non intercorreva alcun rapporto dato che Pio IX si dichiarava prigioniero politico e rifiutò quanto stabilito dallo Stato perché inaccettabile a suo avviso.

La legge delle guarentigie, la n. 214, si componeva di due titoli: il primo regolava la figura del papa, al quale venivano attribuiti poteri simili a quello di uno di Stato; sanciva l’inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere guardie a difesa dei propri immobili, tutti esenti dalle leggi italiane, e conservava la dotazione annua di 3.335.000,00 lire volte a garantire il mantenimento del pontefice.

Il secondo titolo regolava il rapporto tra Stato e Chiesa e stabiliva l’abolizione del giuramento dei vescovi, l’abolizione del diritto di nomina e l’abolizione dell’appello per l’abuso.