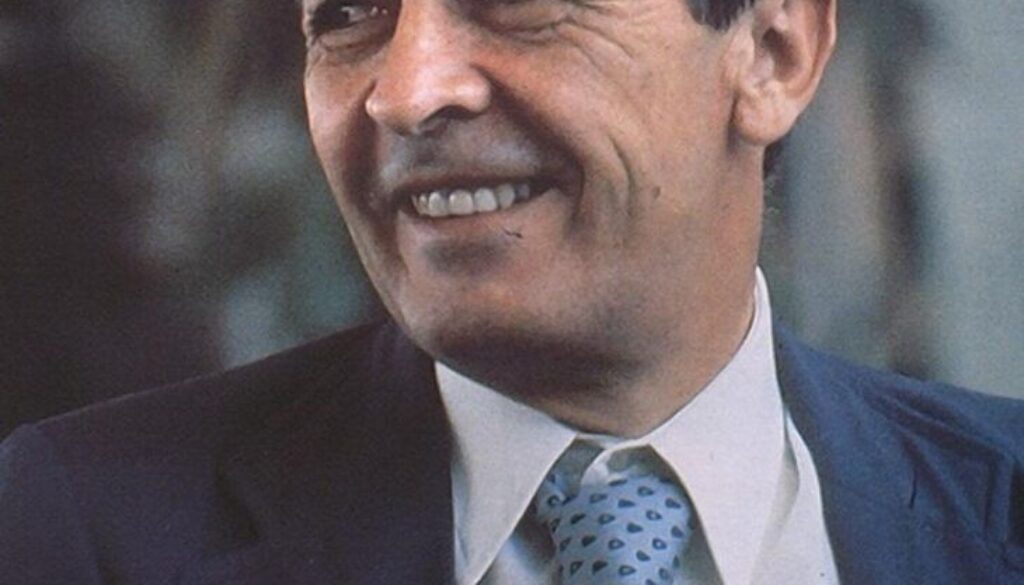

Enrico Berlinguer è nato a Sassari il 25 maggio 1922 da una famiglia della media borghesia, aristocratica ma antifascista. La cultura democratica e antifascista che ha respirato fin da bambino lo hanno portato ad aderire, in forma segreta e clandestina, al Partito Comunista Italiano. Fondamentale, come trampolino di lancio, l’incontro procuratogli dal padre con Togliatti.

La sua carriera è iniziata con cariche a livello locale, poi è entrato in Parlamento e successivamente è entrato nel gruppo dirigente del Partito, fino a diventarne Segretario nel 1972. Arrivata la nomina ufficiale di Segretario, ha fatto sì che la politica comunista, pur mantenendo continuità nelle tradizioni e nei comportamenti, iniziasse un nuovo corso. Sin da 1974 ha progettato l’incontro tra cattolici, laici e comunisti per iniziare un periodo di ripresa e di sviluppo della democrazia italiana, considerata fragile.

Enrico Berlinguer, proprio come Palmiro Togliatti, ha affidato al partito un ruolo pedagogico e di mediazione polita e sociale; una mediazione che doveva impedire derive reazionarie nelle classi immature dal punto di vista politico e culturale. Da neo- Segretario del Partito Comunista è stato, insieme ad Aldo Moro, il principale fautore del Compromesso Storico, che ha portato al riavvicinamento tra Democrazia Crisitana e Partito Comunista Italiano. Riavvicinamento voluto anche mettere al riparo la democrazia italiana da pericoli di involuzione autoritaria e dalla strategia della tensione che ha insanguinato il Paese dal 1969. Berlinguer ha anche voluto sottolineare l’indipendenza dei comunisti italiani dall’Unione Sovietica, con l’obiettivo di rendere quindi il suo partito una forza della società occidentale.

“Per i falchi del Pci, Berlinguer era ormai un personaggio scomodo e pericoloso, specie da quando aveva cominciato ad allentare gli ormeggi che lo legavano a Mosca. Gli era perfino scappato di dire (a Pansa) che voleva per l’Italia un regime comunista, ma sotto l’ombrello della Nato che la tenesse al riparo dalle soperchierie del padrone sovietico: la più grave e blasfema di tutte le eresie in cui un capo comunista possa incorrere“.

(Indro Montanelli)

Un altro tema molto caro a Berlinguer ha riguardato la cosiddetta “questione morale”, ovvero la denuncia della corruzione e dell’inefficienza del sistema democratico dei partiti politici. Queste le sue parole a Eugenio Scalfari:

“I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le istituzioni, a partire dal Governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le anche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le Università, la RAI TV, alcuni grandi giornali… Bisogna agire affinché la giusta rabbia dei cittadini verso tali degenerazioni non diventi un’avversione verso il movimento democratico dei partiti”. E ancora: “La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semmplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono profare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche. […] Quel che deve interessare veramente è la sorte del paese. Se si continua in questo modo, in Italia la democrazia rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi; rischia di soffocare in una palude”.

(Eugenio Scalfari, La Repubblica)

Altri temi importanti sono stati il risanamento economico, nient’altro che la ricerca di un nuovo modello di sviluppo, criticato da molti, e la questione del decentramento politico, amministrativo e fiscale, per responsabilizzare maggiormente i centri di spesa locali.

Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer si è recato a Padova in vista delle Elezioni Europee e lì ha tenuto il suo ultimo comizio Proprio mentre ha iniziato a pronunciare la frase “Compagni lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda” è stato colpito da un malore, un ictus. Si è accasciato, palesemente provato, ma nonostante tutto ha portato a termine il suo discorso, anche se la folla, che lo ha prima sostenuto, ha iniziato a urlare “Basta Enrico”. Tornato in albergo si è addormentato nel letto ed è entrato in coma. Trasportato all’ospedale e ricoverato in condizioni drammatiche, è morto l’11 giugno 198 a causa di un’emorragia cerebrale.

Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, si è recato più volte in ospedale per constatare le condizioni di Berlinguer e poche ore dopo il decesso ha fatto trasportare la salma sull’aereo presidenziale.

“Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta“.

Il 13 giugno si è svolto, a Piazza San Giovanni, il funerale di Enrico Berlinguer, un vero e proprio evento mediatico: un milione e mezzo di persone ha raggiunto, in tre cortei, piazza San Giovanni a Roma, la televisione ha permesso a chi non è potuto andare in piazza di partecipare alle tre ore di cerimonia funebre in diretta. Lo Stato e tutti i partiti hanno presenziato, Pajetta ha pronunciato l’orazione funebre, mentre l’Inno di Mameli e Bandiera Rossa hanno chiuso il saluto a Berlinguer. La scomparsa inaspettata di Berlinguer è stata vissuta con commossa partecipazione ed emozione non solo dal popolo comunista, ma dall’Italia intera.

Roma, 11 giugno