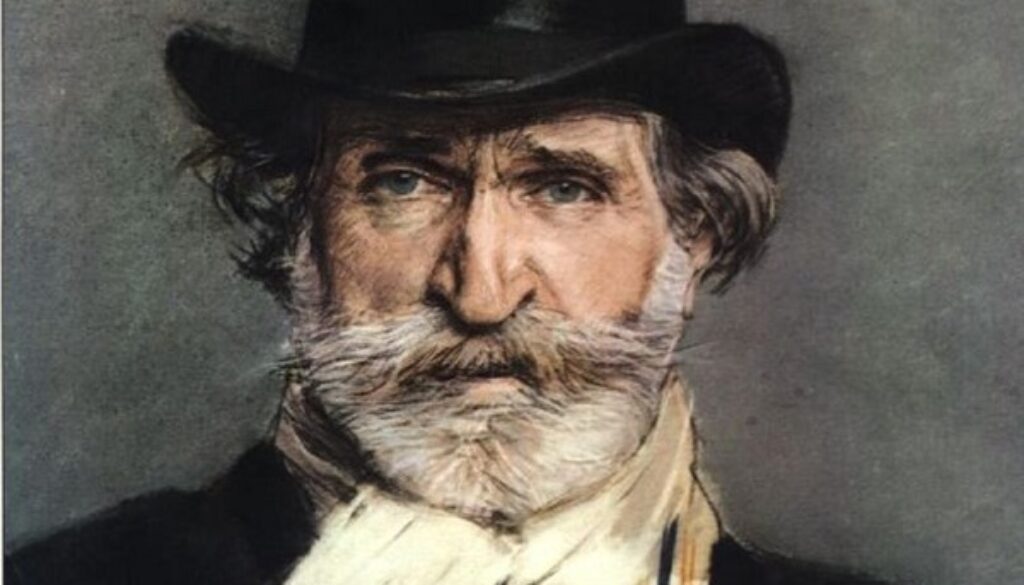

Giuseppe Verdi, all’anagrafe Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, noto compositore e autore di melodrammi, nacque a Le Roncole il 10 ottobre 1813 e morì a Milano il 27 gennaio 1901. La sua prima formazione avvenne a Rocole e a Busseto sotto la protezione di Antonio Barezzie Ferdinando Provesi, infine con V. Lavigna a Milano. Cercò di entrare nel prestigioso Conservatorio, ma non venne ammesso. Nel 1836 divenne maestro di musica di Busseto e sposò Margherita Barezzi, la figlia del suo protettore. Iniziarono gli anni più duri della sua vita, quelli in cui morirono sia la moglie (1840) che i figli. Appena trasferitosi a Milano riuscì a fa rappresentara alla Scala la sua opera, l’Oberto, Conte di San Bonificio, e il successo gli valse la commissione dell’opera buffa Un giorno di regno. Ma l’esito deludente lo portarono a un periodo di riflessione, che si concluse con la composizione del Nabucco e con il successo trionfale alla Scala nel 1842. Quello fu il punto di partenza per la sua affermazione come figura dominante del teatro lirico italiano. La sua produzione artistica, che abbraccia oltre cinquant’anni di vita e che vede le trasformazioni della storia e della cultura italiana, rivela la grande capacità di Giuseppe Verdi di rinnovarsi nel tempo.

Nella prima fase dell’opera verdiana non è difficile scorgere la voce delle istanze rivoluzionarie del Risorgimento. Dopo “I Lombardi alla prima crociata”, in cui vengono definiti i tratti tipici dell’eroe popolare, segue una produzione che lo porta a consolidare il suo successo. Proprio quegli anni furono decisivi per la formazione della drammaturgia del Giuseppe Verdi maturo. Tra le opere frutto di tali anni possiamo citare “I due Foscari”, “Giovanna d’Arco”, “Il Corsaro” e “La Battaglia di Legnano”.

Dopo “Luisa Miller” e “Stiffelio”, nacquero “Rigoletto”, “Il Trovatore” e “La Traviata”, i grandi capolavori che segnarono la svolta nella drammaturgia verdiana. In queste opere di Giuseppe Verdi l’approfondimento psicologico delle figure dei protagonisti assume ben altro rilievo. Gli anni precedenti alla composizione di questi tre capolavori segnarono una svolta anche nella biografia di Giuseppe Verdi: la ricchezza e il successo ottenuti, infatti, gli consentirono di acquistare la villa di Sant’Agata dove stabilì la propria residenza. Gli fu compagna Giuseppina Strepponi, che sposò nel 1859. Dopo “La Traviata” la sua attività subì un rallentamento. Importante fu la sua prima esperienza francese, il suo primo rapporto con il grand-opéra, quando per Parii scrisse “I Vespri siciliani”.

Dopo “Forza del Destino”, il “Don Carlos” segnò un’altra tappa decisiva, un dramma incentrato sulla psicologia dei tre protagonisti. Anche in “Aida” si nota la capacità di scavare nell’intimo di alcuni di personaggi. Inseguito, dopo “Messa da requiem”, in cui si confrontò con il testo liturgico, per diverso tempo sparì dalla scena. La collaborazione con Boito, avviata con il rifacimento di “Simon Boccanegra”, opera tratta dal dramma di Antonio García Gutiérrez e che debuttò al Teatro la Fenice di Venezia, fu determinante nella genesi delle sue ultime due opere: “Otello” e “Falstaff”, entrambe ispirate e Shakespeare.

Giuseppe Verdi morì (l’evento fu sentito come lutto nazionale) a Milano, dove trascorreva l’inverno, il 27 gennaio 1901, a 87 anni, in un appartamento in cui alloggiava da anni al Grand Hotel et de Milan. Per il funerale lasciì indicazioni precise: doveva tenersi all’alba o al tramonto, senza sfarzo e musica. Esequie semplici, proprio come la sua vita. Oltre centomila persone seguirono il feretro in silenzio. Venne sepolto a Milano presso la Casa di Riposo per i Musicisti.